2つのデータサービスを使い分け、ハイブリッドなデータ収集

Contents

資本市場部の仕事内容やミッション、中村様の役割を教えてください

中村氏:

資本市場部は「社債市場全体の活性化」をミッションとして掲げており、社債管理者や財務代理人の役割を専門で担う部隊となります。

私は、お客様の社債発行の際に社債管理者や財務代理人として弊社を選んでいただけるよう、発行体向けに営業活動を行うチームに所属しています。

起債の際に発行体様と共にフロントに立って発行実務にあたるのはもちろんですが、起債が具体化する前より社債に関する情報提供を行うことに力を入れ、普段からお客様との接点を密に取るよう心掛けています。

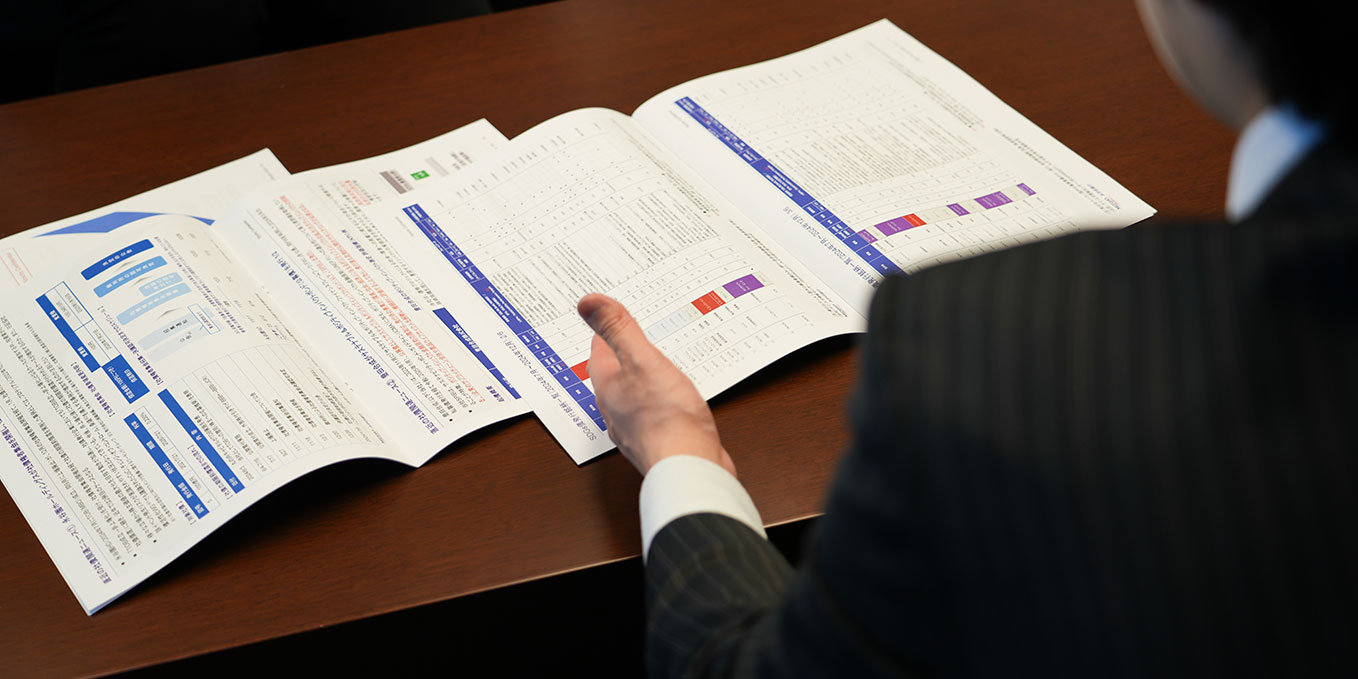

私は所属チームの中でデータ集計を担当しており、社債市場全般の市場動向や昨今の社債トピックスといった有益情報をお客様に提供できるよう、集計したデータを整理・分析してレポートに纏め、チームメンバーの営業活動に役立てています。

また、社内のMTGなどでも使用する社債発行実績資料の作成にも関わっており、Funding Eyeを頻繁に活用しています。

もともとFunding Viewを活用されていた中で、Funding Eyeも合わせて導入いただきましたが、その背景を教えてください

中村氏:

私たちの営業チームでは今、Funding ViewとFunding Eyeを併用しています。

企業のファイナンスに関する開示情報が広く取り揃えられており、株式や債券の発行情報を細かく検索できますが、その中でも私たちは特に社債に関する情報を中心に活用しています。

長らくFunding Viewのみ使用していたのですが、昨今お客様から求められる情報の幅が広がってきたこともあり、2024年4月よりFunding Eyeの導入をスタートしました。

今では、チームの10名全員がFunding Viewを使用しており、その中でも私を含めたデータ担当の3名がFunding Eyeを併用しているという状況です。

Funding Viewだけ使用していた際は、取得できるデータが限られていたため、特に社債市場全体にかかる分析や資料作成時の情報取得に苦労する場面があり、その際は他社ベンダーの情報を使用したり、マンパワーでデータを探したりして、不足情報を補完していました。

そうした状況をアイ・エヌ情報センターの営業の方に相談したところ、Funding Eyeというデータサービスを紹介していただき、導入の検討に至りました。

導入を検討するにあたり、実際にFunding Eyeを試してみたところ、私たちが求めていた社債情報をほぼ網羅でき、その内容も充実度が高かったため、作成する資料の質を上げられると思い正式に導入を決めました。

「社債」にフォーカスした専門部署である私たちにとって、まさにかゆいところに手が届くようなデータサービスであったことが、正式導入の大きな決め手となりました。

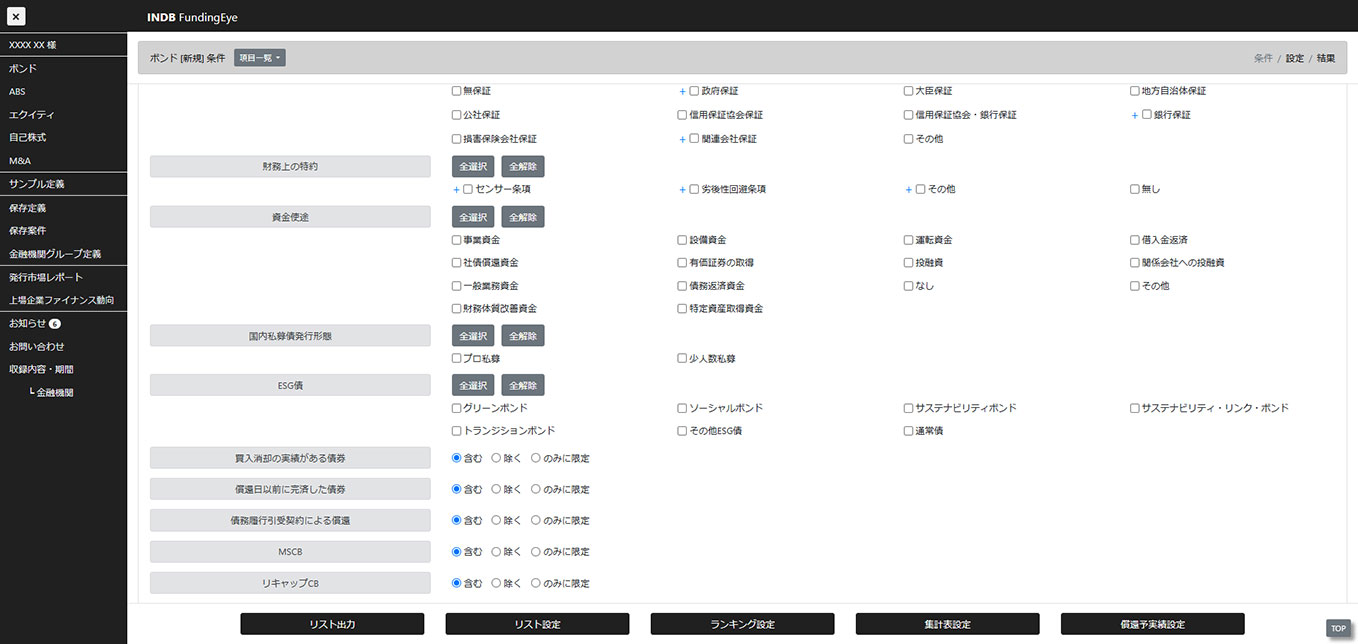

普段の職務の中でFunding Eyeをどのように活用されているのでしょうか

中村氏:

定期的に作成している資料がいくつかあるのですが、例えば週次で行うチーム内の情報共有の際には“社債発行実績一覧”作成するための元データを、また、月次で発刊する社債マーケットのレポートを作成する際は、最新の社債トピックスの検討に必要なデータを抜き出し分析のため活用しています。

Funding Eyeには、欲しい情報を探し当てるための検索条件を保存できる機能があるため、必要とする様々な項目の情報をすぐに引き出すことができ大変便利です。

また、 SDGs債関連のレポートを年3回作成しているのですが、その際は特にFunding Eyeが活躍しています。

Funding Viewだけ使用していた際は、SDGs債の有無や、「グリーン」や「トランジション」といったラベルの種別を示すデータが一覧で抽出できなかったり、項目によっては取得ができなかったりと、一次情報としてさまざまなデータを見たいと思った際の情報収集に苦労する場面がありました。

これまでは一つ一つの起債情報を拾いつつ、「これは何のSDGsラベルなのか、資金使途は何か」を確認して入力するという作業があり手間に感じる部分だったのですが、Funding Eyeを導入してからは、簡単に種類別のソートや資金使途の出力が可能になり、レポートへの落とし込みも容易になりました。

※Funding Eyeでは、SDGs債をESG債として表記してデータ提供しています。

作成した社債に関する資料は社内での打ち合わせはもちろん、お客様との面談の際にも非常に重要なものとなっています。

最近は、社債に関わる実務などのご照会以外にも、コーポレートアクション発生時の社債の取り扱いに関するご相談や、デジタル社債等の新商品についてのお問い合わせをいただく機会も増加しており、社債に関して様々な情報発信を行うことが企業様にとってもメリットが大きいと考え、平時より情報収集に力を入れています。

Funding Eyeの活用でデータ収集のタイムパフォーマンスが上がったことで、分析に多くの時間を費やせるようになり、さらにお客様に有益な情報をタイムリーに発信できるようになりました。

お陰さまで質の高い資料を作ることができ、お客さまとの意見交換にも活かせ、「みずほ銀行のサポートは頼りになるな」という評価にもつながっています。そういう点では、Funding Eyeが私たちの営業の一翼を担っていると言っても過言ではありません。

Funding Eyeが導入されてからの変化はありましたか

中村氏:

Funding Viewのみ使用していた時期とFunding Eyeを併用してからでは、選べる項目が広がり、必要なデータ収集に割く時間が格段に少なくなりました。

さらにシステムの操作性が上がり、必要な情報をピンポイントで選べるようになったため、それまでは半日かけて作成したような資料を1時間ほどで作り上げることが可能になりました。

Funding ViewとFunding Eyeの切り替えも、それぞれのウィンドウを開いておけるのでストレスを感じることなく併用できています。

また、実際の使用方法としてもURLとログイン情報のみでスタートができ、自席の端末で使用ができるというのも嬉しいポイントです。

リモートワークの際にどこからでもログインできるのもありがたい点ですね。

Funding Eyeを活用した情報提供で、深まる顧客との信頼関係と目指す未来のビジョン

Funding Eyeは、資本市場部様が目指すお客様とのリレーションシップの構築にどのような効果を発揮しているでしょうか

中村氏:

私たちがミッションとして掲げている「社債市場全体の活性化」には、お客様との緊密なリレーションシップが必要であり、Funding Eyeを活用した有益な情報提供がその構築・維持・強化の要になっています。

みずほ銀行ならではの動きとして、社債領域の新商品や社債関連法制度のR&D(Research and Development)を担当する調査開発チームが事務局となり、学者の方を招いて社債法等研究会を毎年開催しています。

この研究会では、足下の事象・課題を踏まえながら社債に関するテーマを設定して議論しており、私たちが蓄積してきたノウハウや知見を活かして意見交換しています。参加いただく学者の皆さんより貴重な意見を頂戴しており、実務上の課題解決につながっています。

我々が研究する社債関連法制度や新商品と、社債を取り巻く状況の変化に対応したFunding Eyeのデータを組み合わせることで、より付加価値ある情報を幅広く提供できるようになり、お客様より「この情報、初めて知りました」という声を多くいただくようになりました。

私たち営業においては、新鮮な情報を分析・整理し、レポートに纏め、極力早くお客様にお届けしたいため、そこにかかる人的コストやタイムコストをいかに削減できるかが課題であると常々感じていました。

データサービスを利用することで捻出した時間や体力といったリソースを、多くのお客様との意見交換に使うことができれば、お客様とのリレーションをより深めることができます。

そうした営業活動を続けた先に弊社をご指名いただくという、お客様との関係を強固にできる成果があるはずであり、Funding Eyeのサービスは私たちが目指すビジネスモデルの実現に大いに役立っていると感じます。

今後のFunding Eyeの機能や、またアイ・エヌ情報センターのサービスに期待をすることを教えてください

中村氏:

今後リアルタイムでサポートしてくれるような機能がつくと、今まで以上に安心感が得られると感じます。

例えば少し使い方に困った際に質問を投げかけると瞬時に答えてくれるような、スピード感のあるチャットシステムです。

元々使い勝手が良く、今はスムーズに使えている状況ではあるのですが、今後またさらに必要な情報の幅が広がり、新しい情報を集めようとなった際に、気軽に相談できるツールがあると便利で良いなと思いました。

以前、Funding Eyeでも取得が難しい情報があった際に、担当の方に相談をしてアップデートをしていただいた経緯があるのですが、これからも色々と相談に乗っていただけたら嬉しいです。

例えば、コベナンツがついている社債や資金使途に応じてフラグ分けがされて、今以上に細かい情報まで取得できたり、最終需要の倍率など開示情報とはまた少し違う側面のあるような情報まで網羅されたりすると、データ分析の観点ではFunding Eyeのみで業務が完結できるため、ありがたいなと思っています。

今後、目指していくビジョンを教えてください

資本市場部全体のビジョンとしては、やはり「社債資本市場全体の活性化」を掲げているので、そのためにできることを続けていきたいです。

社債実務の受託ビジネスという点でいうと、同業様に比べても高いシェアを誇っており、業界のトップランナーとして、より多くのお客様のお役に立てるようになることが、社債市場のさらなる活性化にもつながるのではないかと考えます。

私たちのビジョンを実現させるために、お客様とのリレーションを深めていくことが不可欠であり、そのためには有益な情報提供が肝になります。それを可能にしているのがFunding Eyeの存在であり、これからも頼りにしていきたいと思います。

※掲載内容は取材当時のものです。