少数精鋭で幅広い金融情報を支える、日本拠点の挑戦

Contents

- SIX社の仕事内容やミッションを教えてください

- お二人はそれぞれどのような業務を担当されていますか

- グローバルに展開するSIX社において、日本を含む各国拠点は、どのように役割分担・連携しながら情報提供に取り組んでいるのでしょうか

- Data Feedsを導入される以前は、どのような形で情報を収集・管理されていたのでしょうか

- 情報収集の方法に課題がある中で、Data Feedsにはどのような期待をもって導入を検討されましたか

- 柔軟なカスタマイズ設計が可能なData Feedsを導入されるにあたって、SIX社にとって最適な仕様を形づくるまでには、どのような調整が行われたのでしょうか

- 本格的な運用が始まってから、業務や情報提供の現場にはどのような変化がありましたか

- Data Feedsを選ばれた理由と、導入を通じて感じた魅力を教えてください

- 導入後のサポート体制については、どのように感じられていますか

- 今後の展望についてお聞かせください。また、アイ・エヌ情報センターに期待されていることがあれば教えてください

SIX社の仕事内容やミッションを教えてください

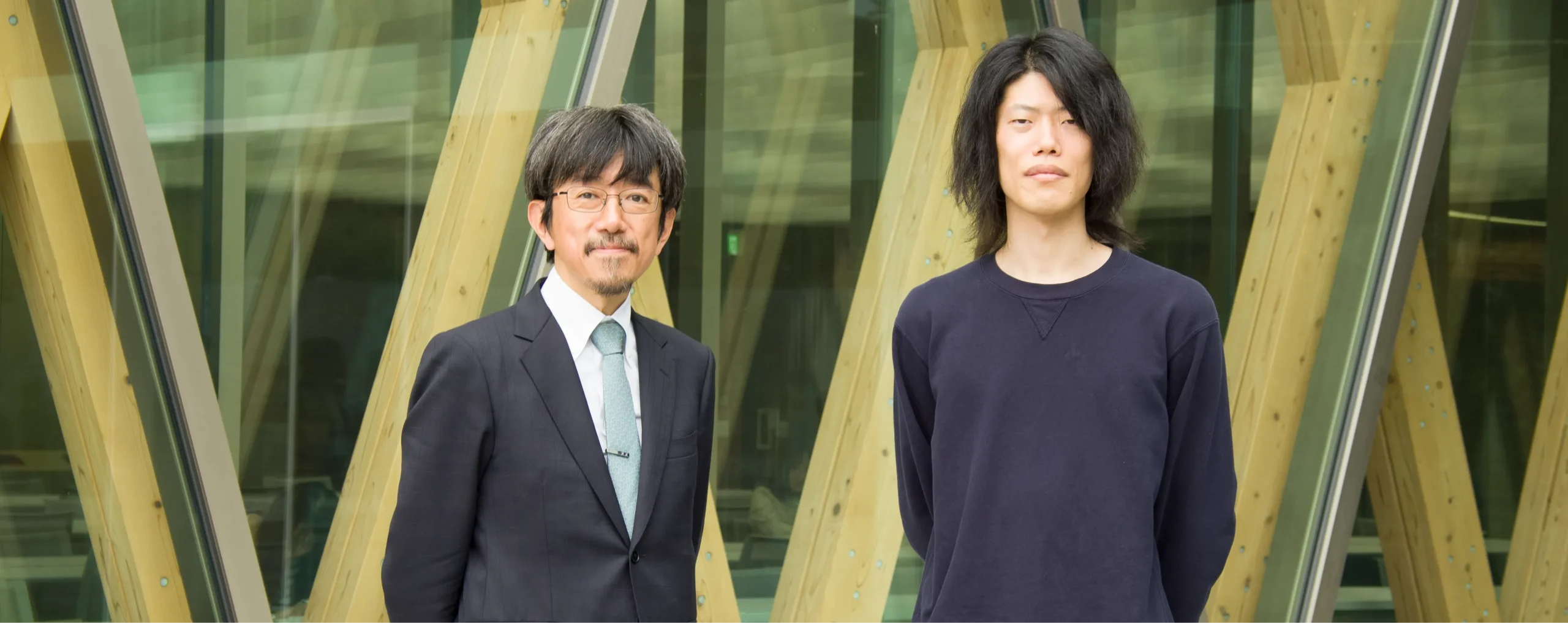

小出氏:

私たちSIXファイナンシャル インフォメーションは、株式・債券をはじめとするマーケット情報、コーポレートアクション、規制関連情報、各種レファレンスデータ、指数・ESG情報など、幅広い金融データを取り扱う情報ベンダーです。

自社で収集・構築しているデータに加え、国内外の外部ソースから取得したデータも組み合わせることで、グローバルに通用する総合的な金融情報サービスを提供しています。

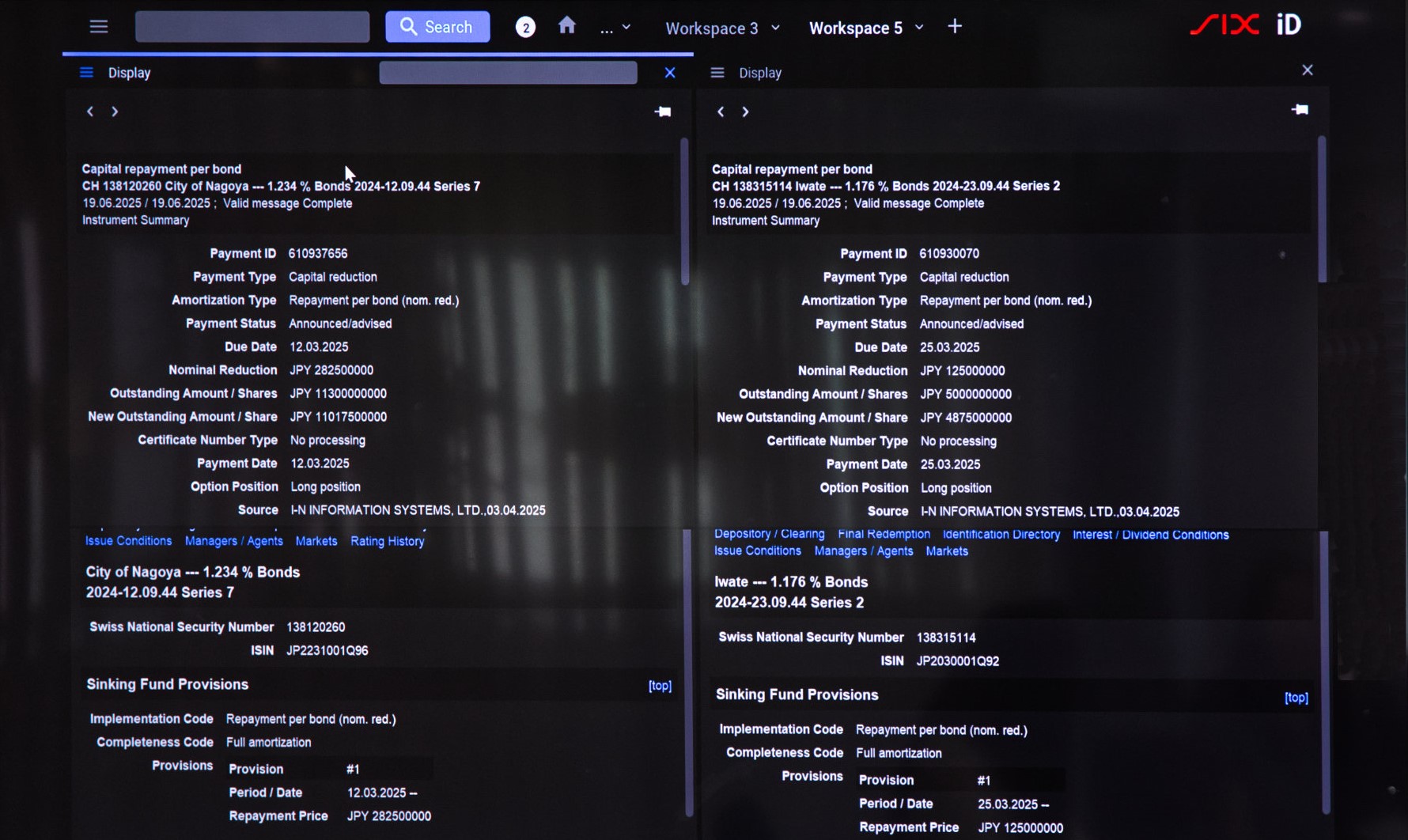

Data Feedsはその外部データ取得の手段の一つであり、社内システムと連携させながら日々の情報提供を支えてくれています。

市場環境やトレンドの変化に伴い求められる情報は日々変化しており、お客様からのニーズに対応するため提供するデータの内容や形式を随時見直すことで、柔軟にサービスラインへ取り込む体制を整えています。

グローバル企業として、世界中のお客様へ最適な形で高品質な金融情報を届けることが私たちのミッションです。

中尾氏:

私たちが扱う金融情報は大きく2つに分かれます。一つは、株式や債券、派生商品の時価情報など市場でリアルタイムに変動する「マーケットデータ」、もう一つがその市場で取引される銘柄の基本情報や付随情報などで構成される「レファレンスデータ」です。

私の所属するチームでは主にこのレファレンスデータを取り扱っており、Data Feedsを通じて取得した情報をSIXのサービスに合わせたフォーマットに編集した上でお客様にご提供しています。

お二人はそれぞれどのような業務を担当されていますか

小出氏:

私は現在、必要な金融データの取り込みに関わる2つの業務領域を担当しています。

一つは、日本の市場情報をSIXのシステムにリアルタイムで取り込むための開発業務、もう一つは、情報提供契約の締結および、契約に応じた情報の利用権限や提供範囲の管理です。

Data Feeds導入にあたっては、主にシステム構築や連携、契約関連の対応を担当していました。

中尾氏:

私は、Data Feedsから取得したレファレンスデータを社内のデータベースに取り込み、必要に応じ形式を変換してお客様に提供する業務を担当しています。

私が所属する日本拠点のチームでは、日本と韓国の市場情報を統括していますが、私は主に日本市場を中心に担当しています。

グローバルに展開するSIX社において、日本を含む各国拠点は、どのように役割分担・連携しながら情報提供に取り組んでいるのでしょうか

小出氏:

SIXでは、各国の拠点がそれぞれ担当エリアの情報収集と営業活動を担っており、基本的には各拠点が同じ役割を持っています。

たとえばアジア太平洋地域では、日本と韓国の情報を私たち日本拠点が、それ以外のアジア諸国については、シンガポール拠点が対応しています。

私たちが収集したデータは、社内システムを通じてSIXファイナンシャルインフォメーション全体で共有・活用できるように標準化されています。国や拠点を越えた横のつながりが、SIX全体としての情報の深さと一貫性につながっています。

お客様は、日本国内のみならず欧州・米国・アジア諸国など、グローバルに広がっています。

そのため、日本市場の情報を海外拠点から求められることもあれば、日本のお客様から欧州の情報についてご相談をいただくこともあり、拠点間の連携体制が業務の基盤として不可欠なものになっています。

そうした体制のなかで、日本拠点の情報基盤を支えてくれているのが、まさにData Feedsなのです。

業務効率と精度を両立するために見つけた、導入と運用の最適解

Data Feedsを導入される以前は、どのような形で情報を収集・管理されていたのでしょうか

中尾氏:

Data Feedsを導入する以前は、当社がアクセス可能なあらゆる情報源を活用し、複数のサービスやシステムから断片的に情報を拾い集めていました。

そうして得られたデータをパズルのように組み合わせ、自社のシステムに沿った提供フォーマットにあてはめ、提供していました。

同業他社では、起債情報の取得を専門とする部門を持ち、翌月の予定や公開タイミングを見据えながら、計画的に収集する体制を敷いているケースもあります。

一方で、私たちのチームは少数精鋭で、そうした専任体制を持たない中でも、お客様のニーズに応える情報カバレッジを可能な限り網羅していく必要がありました。

しかし、限られた人員で多様な金融情報を並行して取り扱う現場では、情報収集の質と量の両面において次第に限界が見え始めていたのも事実です。

とりわけ、起債情報は発表時期の予測が難しく、朝から張りついて発表を追わなければならない場面も多くありました。

当初は限定的だった情報範囲も、時代とともにニーズが広がり、取り扱う領域も拡大。作業量は増え続ける一方で、体制の拡充には限りがあり、いかに効率的かつ正確に情報を収集できるかが、業務全体における大きな課題となっていきました。

こうした課題は突発的なものではなく、実は私が入社した頃からずっと感じていたものであり、解決策を模索してきました。

そして、ようやくたどり着いた最適解がData Feedsだったのです。

情報収集の方法に課題がある中で、Data Feedsにはどのような期待をもって導入を検討されましたか

小出氏:

私たちが強く求めていたのは、業務の効率化と情報のクオリティ向上の両立でした。

当時の情報収集は人手に大きく依存しており、常にミスのリスクを抱えていました。

多方面から集まる情報を組み合わせるのではなく、一か所から信頼性の高い情報を効率的に取得できないか、という背景からData Feedsに可能性を見出しました。

まずData Feedsには、業務効率化を実現しつつ、専門的に管理された正確なデータが得られるという安心感がありました。

情報収集にかかる時間が大幅に短縮されたことで、よりタイムリーに、鮮度の高い情報をお客様へ提供できるという点で大きなメリットを感じています。

さらに、Data Feedsの特徴として、ファイナンス情報を完全オーダーメイド型で提供しているサービスであるという点から、仕様の柔軟なカスタマイズが可能であるのも大きな魅力でした。

Data Feedsは、データベースから私たちの要望に基づいて抽出条件や提供レイアウトを調整していただき、SIX専用の仕様として設計できたことにより、社内システムへの取り込みもスムーズに行えています。

仕様のすり合わせも丁寧かつスピーディに進めていただき、細部まで実務に即した設計に仕上げることができました。

こうしたカスタマイズ性の高さも、導入を後押しする重要な要素でした。

同様のサービスを提供している事業者も検討しましたが、Data Feedsは対応している債券の種類や項目が豊富で、カバレッジの広さという点で群を抜いていました。

SIXが必要とする情報が一括で揃うという点が、最終的な決定につながりました。

柔軟なカスタマイズ設計が可能なData Feedsを導入されるにあたって、SIX社にとって最適な仕様を形づくるまでには、どのような調整が行われたのでしょうか

小出氏:

導入がスタートするまでの間は、アイ・エヌ情報センターの営業担当の方及びシステム開発担当の方と並走しながら、SIXの業務に合ったシステム構築を模索する期間がありました。

その中でData Feedsの仕様をSIX専用にカスタマイズする作業があったのですが、必要な項目やその記載順序、ファイル構成など、私たちにとって使いやすいシステムとは何かを考えながら、営業担当の方及びシステム開発担当の方と密に連携し、相談と調整を重ねながら仕組みを構築していきました。

その間、他のメンバーは通常業務を継続しながら、Data Feeds側の仕組みが整った段階でテストフェーズへと移行しました。

テスト期間中は、当社でメインに使用しているシステムにおいて半自動化ツールとの組み合わせが最適かどうかを検証することが主なテーマとなりました。

社内には各項目の格納ルールが明確に定められているため、どの情報をどこに配置するのが最も自然かを見極めながら、実際にデータを取り込んで使い勝手を確認する作業を重ね、最終的に運用に適した形へと仕上げていきました。

中尾氏:

私はテスト期間に入ってから実際にシステムに触れ始めたのですが、それまでに小出が中心となってアイ・エヌ情報センターの方と進めていたカスタマイズの完成度が非常に高く、すでに最終形に近い状態で仕上がっていました。

初期段階からとても使いやすく、期待以上の仕上がりだと感じたのを覚えています。

データの取得方法についても、一度で必要な情報がすべてファイルに格納されるケースもあれば、複数回に分けて段階的に情報が更新・集約されるパターンもありまちまちです。

そうした場合でも、「いつ時点の情報をベースに、どのような追加情報が追記されているか」という時系列の構造が明確に整理されており、ほとんど手を加えることなく自社システムに取り込める設計になっている点がとてもありがたく感じました。

たとえば、以前は発行体情報を一件ずつ個別に調べて手動で追加していましたが、Data Feedsでは当社で使用している発行体コードをあらかじめ読み込ませておくことで、必要な情報が自動的にリンク・抽出される仕組みが構築されています。

こうした点からも、私たちの希望する運用方法に沿ったカスタマイズが随所に反映されており、実際の使い勝手の良さには本当に感心しています。

本格的な運用が始まってから、業務や情報提供の現場にはどのような変化がありましたか

中尾氏:

導入の成果として最も感じているのは、情報収集の効率と正確性の向上です。

起債情報は、情報がない日もあれば、大量に公開される日もあるなど、発表の有無もタイミングもたいへん読みづらいものでした。

たとえば、決まった時刻にまとめて公開されるわけではなく、午前中に数件、午後になると徐々に追加されていくといったケースも多く、導入以前は他の業務を並行しながら片手間でチェックしていくしかない状況でした。

それが今では、出社後にパソコンを開き、ファイルを取り込むだけで、前日分の情報が一つのファイルに整理された状態で確認できるようになり、大幅な時間短縮につながっています。

これまでであれば、1日かけても終わるかどうかわからなかった作業が、午前中に完了するまでになり、まさに“夢のようなシステム”だと感じています。

また、もともとSIXでは、日本市場の情報を「広く浅く」収集していましたが、その分カバレッジに限界があり、情報収集に苦戦する場面も少なくありませんでした。

Data Feeds導入後は、明らかに情報量が増えたという実感があります。

その背景には、Data Feeds自体のデータカバレッジの広さがあるのはもちろん、限られた人員体制では本来カバーしきれなかった情報も、効率的に取得できるようになったという点が大きいと感じています。

特に、SIXが強みとしているヨーロッパ市場に加えて、日本市場の情報についても「量」と「質」の両面で大きく充実し、より正確かつ網羅的なデータを扱えるようになりました。

Data Feedsを選ばれた理由と、導入を通じて感じた魅力を教えてください

小出氏:

複数のサービスを検討する中で、Data Feedsは債券の種類や項目の豊富さが際立っており、私たちのニーズに最もマッチしていました。

SIXには「ローカルが最もその国の情報に精通している」という考えがあります。

日本の情報は日本の企業が一番よく理解しているだろうという前提のもとで情報源を探していた中、Data Feedsの提供元であるアイ・エヌ情報センターがまさにそれに応える存在だったことも選定の大きな理由の一つです。

私たちはグローバル企業として各国に拠点がありますが、社内システムでは統一されたフォーマットを使用しています。

その中で、社内やグローバルで一般的に使われている表現でも、日本の起債情報ではどの情報に該当するのかが分かりづらいケースがありました。

また、日本市場特有の言い回しや項目についても、社内で統一されているフォーマットにどう当てはめればよいか、という点は大きな悩みの一つでした。

その際に、アイ・エヌ情報センターの営業担当の方が、日本の債券特有の表現や背景を丁寧に説明してくださり、当社のフォーマットへの落とし込みにおいて二人三脚で伴走いただきました。

こうした柔軟で手厚いサポートがあったことも、導入を決めた大きな要因の一つです。

結果として、スムーズな実装と業務定着につながり、現場の負担も大きく軽減されました。

このときに築いた理解と信頼関係はその後も活かされており、導入してよかったと改めて感じています。

これからも進化し続ける運用と、パートナーとしてのさらなる期待

導入後のサポート体制については、どのように感じられていますか

小出氏:

現場で実際に運用する中で、当初は特に重要視しておらずカスタマイズの対象には含めていなかった情報について、お客様からのお問い合わせが徐々に増え、ニーズが高まってきたというケースがありました。

最初は件数も限られていたため、従来通り手作業での対応を行っていましたが、次第に無視できないレベルになり、早い段階で営業の方々に相談したところ、迅速にシステムへの組み込み対応をしていただけました。

もともとの提供内容に新しい情報を追加する形だったこともあり、非常にスムーズかつスピーディに対応いただけたと感じています。

たとえば、ヨーロッパのカバレッジをご覧になったお客様から「日本でも同様の情報は取得できませんか?」といったご要望をいただくことがありました。

そうした声にも今は対応できるようになっており、お客様満足度の向上にもつながっている点は大きな効果の一つだと思います。

中尾氏:

直近で「残存額」という項目の情報を追加していただいた経緯がありましたが、こちらの要望にすぐ対応していただけるのは非常にありがたいポイントです。

おかげで、お客様からの細かなリクエストにも柔軟に応えられる余裕が出てきたことも、現場としては助かっています。

また、債券というのは、起債から償還までのあいだにさまざまな動きがあるのですが、これまでは発行時点の情報だけを追いかけるのが精いっぱいで、時価情報を格納するために必要な最低限の銘柄情報を保っている程度にとどまっていました。

しかし、Data Feedsの導入とサポートを通じてこれまではなかなか行き届いていなかった細部の情報まで対応できるようになり、日本のマーケット情報もヨーロッパと同水準に近づけたと実感しています。

今後の展望についてお聞かせください。また、アイ・エヌ情報センターに期待されていることがあれば教えてください

小出氏:

現在は日本国内で運用しているため日本語の仕様書をベースにファイルを活用していますが、今後は完全自動化も見据えた社内のグローバル展開に向けて、社内共通言語による英語仕様書の整備も進めていきたいと考えています。

その際には、グローバルのメンバーが理解しやすい表現や構成への工夫が必要となるため、引き続き営業担当の方及びシステム開発担当の方のお力をお借りすることになると思います。

また、金融を取り巻く環境が日々変化していく中で、SDGs債(ESG債)やデジタル債など新たな発行形態に対応した情報へのニーズも今後ますます高まっていくと予想されます。

こうした動向を先取りして、情報のラベル付けやデータ整備の観点でも柔軟に対応いただけると、私たちもお客様からの多様な要望にさらに的確に応えられると感じています。

中尾氏:

各マーケットが持つ特性をSIXのシステムに取り込むにあたっては、情報項目ごとにその背景や意味を明確に“言語化”して整理することがますます重要になってくると感じています。

単にデータを格納するだけではなく、「なぜそこにその情報があるのか」がグローバルのメンバーにも伝わるような仕組みが必要です。

今後も、そうした情報の意味づけや構造の整理を一緒に進めていけるパートナーであってほしいと期待しています。

※掲載内容は取材当時のものです。

日本代表取締役から一言

SIX is proud to work with I-N Information Systems, LTD. as a trusted partner.

Their strong local market expertise and consistent professionalism have been invaluable in supporting our data operations in Japan for the last 8 years. I-N Information Systems responsiveness, attention to detail, and collaborative spirit reflect the high standards we value at SIX. We truly appreciate their continued partnership.

Head Data Operations Strategy (APAC)

Local Country Head – APAC

Cheryl Lee

SIXはアイ・エヌ情報センターを信頼できるパートナーとして協働できることを誇りに思っています。

日本市場に関する十分な専門知識と一貫したプロフェッショナリズムは、この8年間、SIXの日本でのデータオペレーションにおいて非常に貴重なものとなっています。アイ・エヌ情報センターの迅速な対応力、細部へのこだわり、協業への積極性はSIXが大切にしている高い基準を満たしています。継続的なパートナーシップに心から感謝しています。

代表取締役

シェリル リー